Teil 2/2. Bevölkerungsentwicklung: Wachstum mit Wachstumssorgen

Lesedauer: 4 Minuten

Revolution, Wirtschaftskrisen, Weltkriege, der Wandel vom Riesenreich zum Kleinstaat, Wiederaufbau und Wanderbewegungen: Im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts hat Österreich mehrere Umbrüche und damit einhergehende, tiefgreifende Transformationen durchgemacht, die durch verschiedene politische, soziale und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst wurden.

Diese umfassenden Veränderungen spiegeln sich auch in der Bevölkerungsstruktur, in den Geburtenraten, der Lebenserwartung, der Migration wider. So ist in den letzten hundert Jahren der Agraranteil an der regionalen Wertschöpfung von rund 40 Prozent auf drei Prozent gesunken.

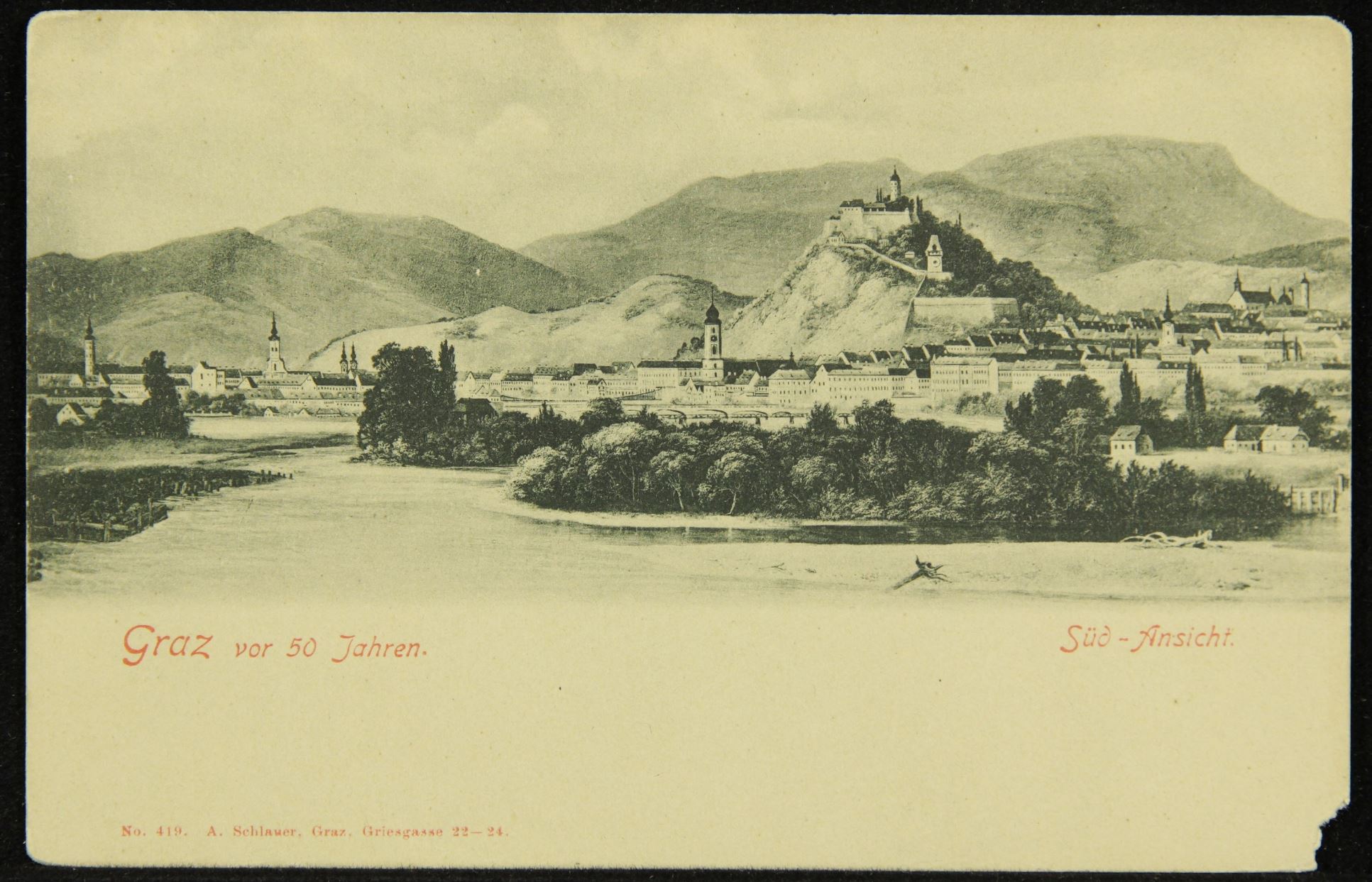

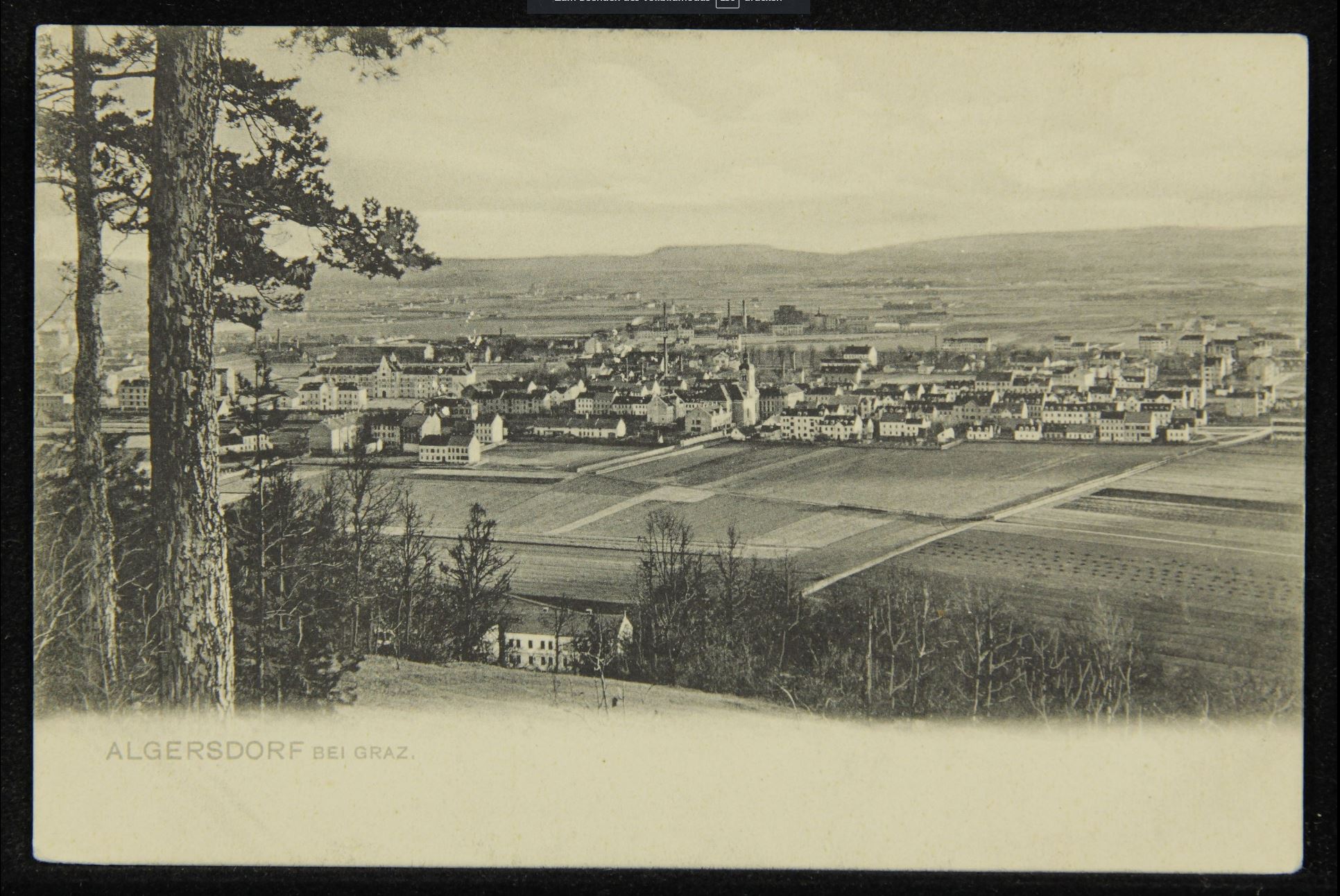

Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert erlebte Österreich durch eine boomende Industrialisierung und einen damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung einen Anstieg der Arbeitsplätze und eine Landflucht. Ein starkes Bevölkerungswachstum in den Städten war die Folge. Verstärkend wirkte der medizinische, gesellschaftliche und technische Fortschritt, der an beiden Enden des Lebens positive Folgen zeitigte: Zunächst sank die Sterberate, etwas später stieg zudem die Geburtenrate.

Die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit bremsten diese Entwicklung jedoch ein. Dazu kam das, was Wirtschaftshistoriker nüchtern-technokratisch als „sinkenden Arbeits- und Vorsorgenutzen“ von Kindern bezeichnen: Vor allem im Unterschied zur vorindustriellen Agrargesellschaft war man in einer industrialisierten Gesellschaft nicht mehr auf eine Absicherung durch möglichst viele Kinder als Arbeitskräfte und Altersversorger angewiesen. Diese Rolle übernahmen moderne staatliche Sozialversicherungssysteme. Der Nutzen der Kinder sank, umgekehrt stiegen die Kosten und Mühen für ihre Betreuung durch schrumpfenden Wohnraum in wachsenden Städten.

Regionale Dysbalance

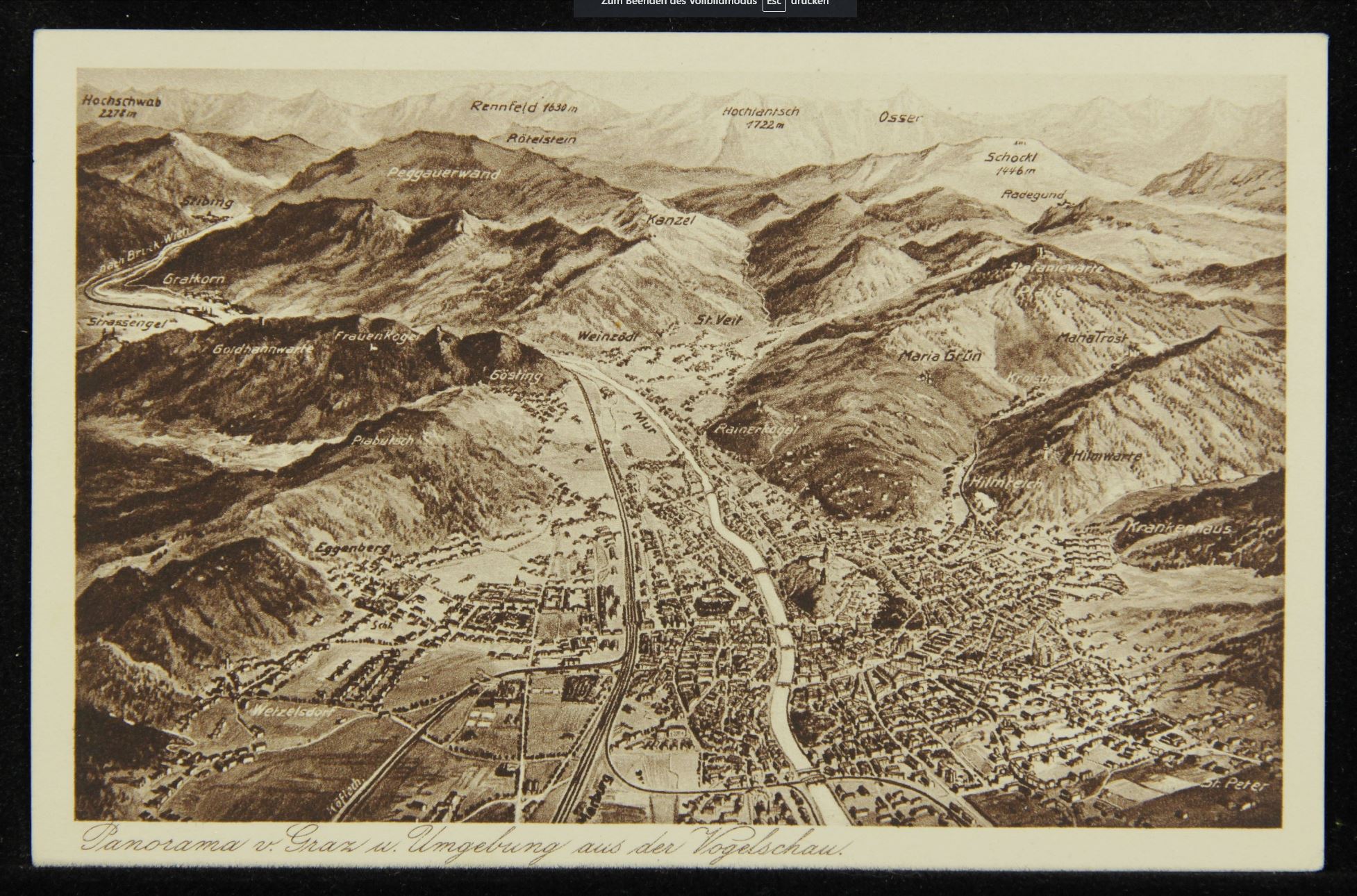

Damit begann sich in den 1900er-Jahren auch die Geburtenrate nachhaltig nach unten zu entwickeln. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entspannte sich die Lage wieder deutlich. „Der Boom war im ökonomischen wie auch gesellschaftlichen Sinn eine Mischung aus Sicherheit und Zukunftsglauben“, beschreibt Historiker Peter Teibenbacher diese Phase zwischen 1953 und 1969, in der der wirtschaftliche Aufschwung, der Ausbau des Sozialstaats und die steigende Zuwanderung zu einem erneuten Anstieg der Geburtenrate und Wachsen der Gesamtbevölkerung führten. Auffallend ist diesbezüglich aber die scharfe regionale Dysbalance: Während sich das Wachstum auf den Ballungsraum Graz und Graz-Umgebung konzentriert, hat sich die Abwanderung vor allem in den einstigen Industrieregionen der Obersteiermark festgesetzt. Trotz wiedererstarkter Betriebe dünnten sich die Bezirke Leoben sowie Judenburg und Knittelfeld (heute zum Bezirk Murtal fusioniert) einwohnermäßig nachhaltig aus. Unterm Strich bilanziert die Steiermark seit der Jahrtausendwende dennoch mit einem Bevölkerungswachstum.

Alterspyramide wankt

Laut Landesstatistik wird sich dieser Trend bis 2048 kontinuierlich fortschreiben und die Steiermark bis dann mit 1,275 Millionen Einwohnern einen Höchststand erreichen. Er wird aber von einem wesentlichen Charakteristikum geprägt: der (Über-)Alterung. Die für eine erfolgreiche Volkswirtschaft typische Verteilung in der Alterspyramide gerät damit nachhaltig ins Wanken. Früher befanden sich etwas weniger als zwei Drittel der Bevölkerung im Erwerbsalter, ein Viertel waren Kinder, die übrigen rund zehn Prozent älter als 65.

Mittlerweile ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen allerdings stark gesunken, auch die Gruppe der im Erwerbstätigenalter Stehenden wird kleiner, während das Segment der Über-65-Jährigen rasant anwächst. So wird bis 2030 der Anteil der 60plus-Generation auf über 36 Prozent steigen. In 50 Jahren soll bereits nahezu die Hälfte der Steirerinnen und Steirer der Gruppe der Senioren angehören.

Arbeitskräfte fehlen

Diesen Alterungsprozess spüren nicht nur die Pensions-, Gesundheits- und Altenversorgungssysteme, die überdehnt werden, auch der Arbeitsmarkt und damit die Unternehmen stöhnen unter einem sich daraus ergebenden Arbeitskräftemangel. „Die Zahl der Personen in der für den Arbeitsmarkt relevanten Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen wird sich in der Steiermark bis 2040 um über 70.000 und bis 2050 sogar um fast 85.000 Personen verringern“, rechnet Martin Mayer, Leiter des Statistikamts des Landes, vor. Auch dieser Trend geht vor allem zulasten peripherer Regionen. Damit einher geht nicht selten eine Aushungerung der ohnehin strukturschwachen Regionen durch lückenhafte Verkehrsanbindungen, die Schließung öffentlicher und privater Einrichtungen und ein wachsendes Desinteresse von Investoren.

Die Herausforderungen, die sich aus diesem demografischen Wandel ergeben, erfordern eine umfassende politische und wirtschaftliche Strategie.

Julius Reininghaus, Begründer eines Verfahrens zur Erzeugung von Hefe, und Gründer der ersten mit Dampf betriebenen Brauerei in der Steiermark, stirbt mit nur 39 Jahren.

An der Karl-Franzens-Universität wird eine eigene medizinische Fakultät eingerichtet. 2004 wird daraus die eigenständige Medizinische Universität Graz.

Der Schweizer Henri Dunant gründet mit einem Juristen, zwei Ärzten und einem Armeegeneral in Genf die Vorläuferorganisation des Internationalen Roten Kreuzes.

Das Joanneum wird zur Technischen Hochschule. Sie umfasst vier Fachschulen: Ingenieurwesen, Maschinenbau, Chemische Technologie, Land- und Forstwirtschaft.

In der Schlacht bei Königgrätz gewinnt Preußen gegen Österreich. Im Frieden von Prag wird der Deutsche Bund aufgelöst und Deutschland neu geordnet.

Russland verkauft Alaska – aus Geldnot nach dem Krimkrieg und nachdem Liechtenstein abgesagt hatte – für 7,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten.

Karl Marx veröffentlicht „Das Kapital“ – eine Analyse und Kritik der kapitalistischen Gesellschaft mit weitreichenden Folgen für die Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Mit dem Schulgesetz von 1868 und dem Reichsvolksschulgesetz, das ein Jahr später folgt, und seinen Durchführungsgesetzen kommt es zu einem völligen Neubau des österreichischen Pflichtschulwesens.

Nach zehnjähriger Bauzeit wird der Suezkanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, eröffnet. Er wird zu einem der wichtigsten Seehandelswege der Welt.